La Leyenda

La fortaleza de Funchal certifica de presencia portuguesa vetusta, en la isla de Madeira. Pero esta "Madeira" no parece haber sido el emporio azucarero, que abasteció la Europa del siglo XIII, ni el puerto del que partió Lanzarote, para descubrir y ocupar la isla de su nombre. Tampoco sería escala obligada ni aun conveniente, para navegar a Indias. El paupérrimo archipiélago africano de Cabo Verde de finales del siglo XVI, no responde al Cabo Verde de las salinas y del Santiago, puerto del oro, esclavos, especies y cueros, cuya aduana procuraba al rey D. Sebastián, 100.000 ducados al año, ni el suelo volcánico y estéril de las Canarias, es el adecuado a los paisajes feraces, que dibujó Humboldt. Sin embargo la historia no admite que en el pasado pudo haber otras Madeira, Cabo Verde y Canarias.

En el siglo XV, la ruta de las pesquerías de Cabo Bojador, pasaba "al través" de las Canarias. En el siglo XVIII, Antonio de Ulloa pasó "al través" de las Canarias, para llegar a Tierra Firme. Inevitable el paso por estas islas o las de Cabo Verde, para llegar a Indias, cuando las circunstancias aconsejaban que los navíos no se dejasen ver, omitían escalas. A partir de esta información, se concluye que las islas africanas lo fueron obligada, para reponer el matalotaje, antes de enfrentar la travesía del Atlántico. Pero navegar a vela desde la Península a las Canarias actuales, es más trabajoso y arriesgado que cruzar el mar, no habiendo causa razonable, que justifique el rodeo. Tampoco parece lógico que en un tiempo en que sobraba la tierra, castellanos y portugueses emprendiesen repetidamente la conquista, enzarzándose por la posesión de unas Canarias inhóspitas y paupérrimas, camino de ninguna parte. No siendo negros los guanches, ni Lanzarote, Gomera y Hierro, islas superpobladas, no pudieron ser las canteras de esclavos, que hicieron la fortuna de sucesivos propietarios, desde el Lanzarote del siglo XIV, a los Peraza del XV Ni Cabo Verde fuente de oro, cueros y algodón, o Madeira de azúcar y negros.

El navegante medieval no responde al héroe soñador, curioso y ávido de gloria, que describen los textos, ilustrando “era de los descubrimientos", que debió su nombre al hallazgo de las "licencias para descubrir". Tras la concesión de la "conquista" del reino de Fez, a los mercaderes que acudían a los "rescates", sin más fin que el de intercambiar mercancías, se sumaron los "descubridores". Dotados de las debidas licencias, reconocían la tierra, consignando las riquezas que ofrecía. En contrapartida era inscrita a su nombre, lo que les reportaba determinadas exenciones fiscales, a más de correr los gastos de la expedición, por cuenta de la corona. Introducida la modalidad en el Portugal de Juan I, importada a Castilla por los Reyes Católicos, no afectó a las islas, frecuentadas, explotadas y en ocasiones ocupadas, en un tiempo en que la bicefalia de la Iglesia, neutralizaba el efecto de las concesiones otorgadas por los pontífices.

|

1483 De Sevilla por Cabo de San Vicente, a Gran Canaria y la Madera |

De la ubicación geográfica que en la primera mitad del siglo XV, ocuparon los topónimos mencionados y en consecuencia, las islas, informa relato de viaje de Gago Coutinho, que tuvo lugar en 1446. Partiendo de Portugal navegó dos meses sin ver tierra, dando en Cabo Verde. Tras acostar en Canarias y por último en Madeira ganó altura hasta el Mar de los Sargazos, para tomar el rumbo de Lagos entrando por la ruta del norte. En las viejas crónicas se dice que Dionis Días llamó Cabo Verde al País de los Negros. Circunscrito en nuestros días a cabo junto al río Senegal y el archipiélago frontero, a la luz del periplo de Coutinho, cuadra mejor al extremo oriental de América del Sur, confirmando el supuesto el que se proponía seguir Ferrandes de Valladolid, en 1483. Saliendo del Río de Sevilla, en lugar de poner proa al sur, siguió a poniente, pues fue robado por navegantes vascos, frente al Cabo San Vicente, yendo a Madeira y Canarias,.

La "Primera Cruz" aparece en mapas del siglo XVII. "Frontera" de Brasil con la Isla Primera o Guinea, es recuerdo probable de la plantada por Dionis Días, descubridor de Cabo Verde. Aplicado el topónimo a toda la costa, del Cabo de San Agustín, hoy Pernambuco, a la Boca de la Sierpe, andando el tiempo quedó restringido a la tierra continental e islas, en torno al Orinoco. Una Punta y unas “Islas das Canarias”, frente a la bahía de Paranaiba, recuerdan que perteneció a la "isla" de Gomera. Para los portugueses a costa se llamó Madeira y Santa Cruz, topónimos conservados en afluente del Amazonas, y población de la Isla de Marajho. Fernández de Oviedo, en el siglo XVI, ubica el Río Marañón en Hierro, puntualizando que pasando frente a Porto Santo, a 25 leguas de Trinidad, y la provincia española de Caliz o Calez. navegadas 600 leguas en dirección noroeste, se entraba en la Mar Pequeña, ribereña de Tierra Firme. En 1490, la Católica arrendó las pesquerías de Angla de Caballos y Cabo Bojador, con seis leguas "abajo", prolongándolas al “través de la Canaria", hasta la “postrimera” isla de Hierro, no sabemos si refiriéndose al Marañón o a la punta de Paria, donde se conserva un Puerto Hierro.

Avistado Cabo San Agustín, los navíos que se dirigían a la costa de “Angola” y Congo o la India, seguían la vía sudeste, a la Isla de la Ascensión. Con dos puertos, el uno dotado de fuente, apta para renovar aguaje, los marinos plantaban cruz fechada y nominada, en recuerdo de su paso, ceremonia que repetían al regreso, continuando a Mina o Santiago de Cabo Verde, si no subían por mar abierto, al Mar de los Sargazos, a los 30º, para regresar a la Península. Eventual la escala en las Azores, las naos de la India , al regreso, aguardaban a las flotas en las islas, para seguir a Lisboa debidamente protegidas.

E scala Madeira en la ruta de Guinea, en 1310 o 1312, zarparon de su rada Tristâo y Lanzarote, que dio su nombre a isla Canaria. En 1341 estuvieron en Madeira los italianos Teggia y Recco, regresando por las Azores, en travesía rutinaria. Frecuentaban las islas todas las naciones, cuando Juan I pretendió el monopolio comercial del reino de Fez. Privilegio del Papa concederlo, lo solicitó a Juan XXIII. Obtenido en 1411, el monarca no tardó en perderlo, al ser declarado el papa espurio. Terminado el cisma con la elección de Martín V, papa único, el rey portugués se hizo prudente. En 1415 conquistó Ceuta, cabeza de la diócesis de Marruecos en tiempo de los visigodos, solicitando Cruzada en Fez. Concedida en 1418, desvío oportuno en travesía rutinaria de Ceuta a Guinea, justificó el "descubrimiento" de Porto Santo. Visitadas Madeira y Desertas, los "descubridores" de Portugal dieron por encontradas dos islas menores, la una llamada Santa María, completando el "archipiélago". En 1420 Juan I mandó poblar las cinco islas, mandato imposible en la Madeira actual, por quedar las islas menores en escolleras.

scala Madeira en la ruta de Guinea, en 1310 o 1312, zarparon de su rada Tristâo y Lanzarote, que dio su nombre a isla Canaria. En 1341 estuvieron en Madeira los italianos Teggia y Recco, regresando por las Azores, en travesía rutinaria. Frecuentaban las islas todas las naciones, cuando Juan I pretendió el monopolio comercial del reino de Fez. Privilegio del Papa concederlo, lo solicitó a Juan XXIII. Obtenido en 1411, el monarca no tardó en perderlo, al ser declarado el papa espurio. Terminado el cisma con la elección de Martín V, papa único, el rey portugués se hizo prudente. En 1415 conquistó Ceuta, cabeza de la diócesis de Marruecos en tiempo de los visigodos, solicitando Cruzada en Fez. Concedida en 1418, desvío oportuno en travesía rutinaria de Ceuta a Guinea, justificó el "descubrimiento" de Porto Santo. Visitadas Madeira y Desertas, los "descubridores" de Portugal dieron por encontradas dos islas menores, la una llamada Santa María, completando el "archipiélago". En 1420 Juan I mandó poblar las cinco islas, mandato imposible en la Madeira actual, por quedar las islas menores en escolleras.

Enrique el Navegante no fue práctico de la mar, pues embarcó rara vez, pero sí eminente teórico. A su cargo la dirección de las navegaciones y el comercio portugués, en 1427 concedió a la Orden de Cristo, la tierra y aguas entre Deserta y el río Canizo, con la Punta Tristâo, predios frecuentados por los caballeros. Licencia adjunta para comercializar sal, indica la presencia de salinas, probablement e las de Araya. Corrientes y vientos las ponían tan cerca de Europa, que los holandeses de finales del siglo XVI llegaban en 14 días, zarpando de Holanda. En 1433, Juan I otorgó el señorío de Madeira a los caballeros. El Navegante, que testó en 1460, dejó manda para hacer iglesia en Madeira, Porto Santo y Deserta, olvidando las "islas" menores.

El término “isla” tuvo acepciones diferentes: porción de tierra rodeada de agua; manzana de casas rodeada de calles; territorio aislado de tierras habitadas, por selva, desierto o estepa yerma. La costa continental americana, desde el principio de Guinea al de Yucatán, se repartía en tres grandes "islas", nominadas a partir de la más de próxima, en distancia - tiempo. La "Primera" corría de Paranaiba a Porto Santo; la "Segunda" de Paria al Darien, ocupando la "Tercera" el istmo, hasta las Azores. Alterados límites y gobernaciones, en función a la situación política, no es fácil determinar el territorio que comprendían las "islas", ni a qué gobernación pertenecían. La de San Miguel se adjudicaba, alternativamente, a Madeira, Cabo Verde, Tercera y Tierra de Negros, por haberlos en la costa, apareciendo Gran Canaria como entidad independiente o genérica, pues se dice que en Gran Canaria, "estaban" las “islas” de Tenerife, Gomera y Hierro. Principal actividad y fuente de ingresos de castellanos y naturales cristianizados, la captura de "moros", la practicaban en una Berbería, a 90 leguas del puerto de la "isla", de "costa" que no de mar, corriendo de Cabo de Bojador al Cabo de Aguer. Ocupada Gran Canaria por los holandeses, en 1599, Alonso de Guzmán aconsejó mandar las galeras del Estrecho al Cabo Bojador. Bajando pegados a la costa, sin ser vistos, podrían desembarcar en "calas ocultas", sorprendiendo a los holandeses por la espalda.

Documentado Esteban Pérez Cabitos como hombre de los Reyes Católicos, en Andalucía y Canarias, entre los papeles de su pertenencia, según Romeu de Armas, se conservan en El Escorial, figura albalá de Enrique IV, fechada en Plasencia a 6 de abril de 1468. Pese a no estar el rey para hacer concesiones, pues derrocado por las Cortes de Ávila en 1465, derrotado en Olmedo, en agosto de 1467, era prisionero de su hermano Alfonso XII, bajo custodia de los condes de Plasencia, se supone que en la fecha, arrepentido de haber dado las tres Canarias mayores a los condes portugueses de Turgia y Villarreal, a los que trata de "vasallos", las devuelve a Diego de Herrera, con el "Mar Menor"," a las “partes” de Bebería, en el que ubica las "islas" de Gran Canaria, Tenerife, Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Gomera, con las “comarcanas” Graciosa, Lobos, Santa Clara y Alegranza. No habiendo sido descubierto, hasta la fecha, documento auténtico, en que un rey se manifieste arrepentido de sus actos, confirma la falsedad del documento lo ampuloso del lenguaje y el tratamiento de "noble caballero" dedicado a un Herrera, que no alcanzó el "don". La causa de mistificación, la encontramos en confesión de debilidad de Enrique IV, esgrimida por Isabel la Católica en albala de 1475, para justificar guerra de agresión por el oro. Declarándose heredera de la Guinea de pleno derecho, culpó al hermano de haber consentido, por dejadez y abulia, que Alfonso V de Portugal, cobrase el quinto de Guinea, .

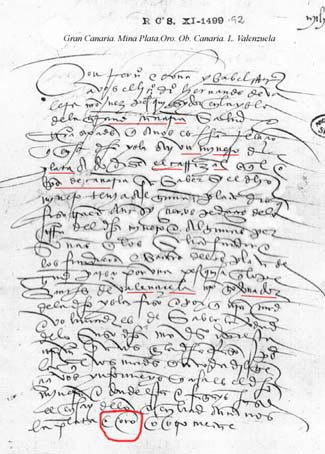

Fallecido an tes de 1492, Pulgar describe unas Canarias de "gran fertilidad", en las que conseguían ubérrimas cosechas, rascando la tierra con “cuernos de vaca”. Bernáldez, cronista de la generación siguiente, las presenta pobladas de higueras y coníferas. Los naturales labraban con "cuernos", pero solo Fuerteventura poseía ganado mayor, habiendo introducido los castellanos frutales, viña y caña dulce, junto con el riego, siendo Palma la excepción, que producía pastel y caña dulce. Sin agua Hierro proveía el drago, árbol – manantial, por cierto también americano. En Lanzarote, residencia de los señores de las islas, no había ríos ni manantiales. Como en Santa Cruz y Santo Tomás, antillas menores, el agua de lluvia se recogía en aljibes. Las Canarias de Pedro Mártir de Anglería, fueron ricas en oro, supuesto que justifica concesión de la reina Catalina, en la minoría de Juan II, a Jean de Betancourt, Investido rey - vasallos de Canarias, adjuntó el derecho a labrar moneda. No hay indicios en las Canarias actuales, de yacimientos de metales preciosos. Pero en la Gran Canaria del siglo XV, está documentada mina de plata. Explotada por los vecinos, la reclamó el Obispo, dando lugar a que la incorporase la Corona. La dobla de oro canaria, con valor de 500 maravedís, hubiese sido imposible, de no contar la "isla" con materia prima, al igual que el tostón de plata de Tenerife, de 126 maravedís al cambio.

tes de 1492, Pulgar describe unas Canarias de "gran fertilidad", en las que conseguían ubérrimas cosechas, rascando la tierra con “cuernos de vaca”. Bernáldez, cronista de la generación siguiente, las presenta pobladas de higueras y coníferas. Los naturales labraban con "cuernos", pero solo Fuerteventura poseía ganado mayor, habiendo introducido los castellanos frutales, viña y caña dulce, junto con el riego, siendo Palma la excepción, que producía pastel y caña dulce. Sin agua Hierro proveía el drago, árbol – manantial, por cierto también americano. En Lanzarote, residencia de los señores de las islas, no había ríos ni manantiales. Como en Santa Cruz y Santo Tomás, antillas menores, el agua de lluvia se recogía en aljibes. Las Canarias de Pedro Mártir de Anglería, fueron ricas en oro, supuesto que justifica concesión de la reina Catalina, en la minoría de Juan II, a Jean de Betancourt, Investido rey - vasallos de Canarias, adjuntó el derecho a labrar moneda. No hay indicios en las Canarias actuales, de yacimientos de metales preciosos. Pero en la Gran Canaria del siglo XV, está documentada mina de plata. Explotada por los vecinos, la reclamó el Obispo, dando lugar a que la incorporase la Corona. La dobla de oro canaria, con valor de 500 maravedís, hubiese sido imposible, de no contar la "isla" con materia prima, al igual que el tostón de plata de Tenerife, de 126 maravedís al cambio.

Obligado el paso "al través" de las Canarias, para alcanzar Tierra Firme, los Austria cuidaron de unas islas, que en manos enemigas harían imposible la comunicación con Indias. Frecuentes los barcos portadores de avisos, el tiempo que duraba la travesía, es indicativo de distancia. En abril de 1582, zarpó de Sanlúcar patache de 50 toneladas, rumbo a Lanzarote, tripulado por marineros y pilotos "prácticos" en las islas. Regresó el 29 de julio. En 1587, ocupado el duque de Medina Sidonia en embargar mercantes, con destino a la armada del marqués de Santa Cruz, reunida en Lisboa, el rey quiso mandar mini flota en busca del oro. Imposible darle protección, por falta de barcos, se confió en el secreto. Los barcos de Tierra Firme y Nueva España irían juntos hasta la Deseada, pasando las Canarias sin tocar puerto, por no dejarse ver. El orden indica que las Canarias, estaban pasada la Deseada. En 1608 se anunció saqueo de turcos. Empezando por Lanzarote, primera isla que se avistaba, zarpando de Galicia, se proponían continuar a Fuerteventura y Tenerife, terminando en la Tercera. Al estar los puertos alejados entre sí, salieron de Sanlúcar cinco pataches simultáneamente, con avisos para Gran Canaria, Tenerife y Palma.

Cambiante el mar, la situación climática alteraba la distancia – tiempo, que separaba las "islas" de Andalucía. Dos navíos que hicieron el viaje en distintos septiembres, tardaron respectivamente 11 y 30 días, siendo prolongada la travesía de Juan Sebastián Elcano, pues zarpando de Sanlúcar en agosto, tardó 67 días en llegar. En 1623, el general Larraspuru hizo aguaje en Canaria innominada, yendo a Cumana. Dos años más tarde, rumor de que el “enemigo” preparaba la ocupación de las Islas o la Tercera, obligó el general Rivera a zarpar precipitadamente, para evitar que se cerrase el paso de las flotas. Los barcos de las Indias hacían aguaje en Gomera y Hierro, tocando rara vez en Palma o Tenerife. La Flota de Nueva España lo hacía en Gran Canaria, de tener necesidad. Cargaba la madera de Canarias en el puerto de La Habana, mientras esperaba a los barcos de Tierra Firme. Los que se dirigían a Guinea, renovaban aguada y matalotaje en Lanzarote o Gomera.

La primera expedición castellana a las Canarias, zarpó de Sevilla en 1393, con tripulación mixta de vascos y andaluces, embarcando caballos, por ir en busca de botín. En pueblo de Lanzarote capturó 160 negros, con rey y reina a la cabeza, completando la carga cueros y sebo. Al regreso y sin desembarcar, reconocieron las islas nombrándolas por su orden. Llamaron Infierno a Tenerife, debido a volcán vistoso, probablemente la Montaña Pelada de la Martinica, de escasa peligrosidad, pero en ebullición constante. Según la tradición, la hermandad sevillana de "Los Negritos", así llamada porque no recibió blancos a parte entera, antes del siglo XIX, fue fundada en 1393, absteniéndose los cronistas de relacionarla con la expedición a Canarias, porque nos enseñaron que las islas estaban habitadas por guanches, no por negros. Cantera las "islas" de esclavos, negros y loros, en especial Gomera, la Católica certificó de la presencia de musulmanes, decretando sucesivas conquistas, por estar las islas en "poder de canarios infieles", calificativo que se reservaba al musulmán. En 1503 ubicó las Canarias en Indias, al adscribir "carga y descarga" a la Casa de la Contratación, creada para canalizar el trafico y cuanto tocaba al continente americanos, a cuya guarda estaban destinadas las Armadas del Mar Océano y de la Guarda de Indias, que tuvieron a su cargo la protección de las Canarias.

En el reparto de 1430, las Canarias y tierras adyacentes por conquistar, quedaron a Castilla. Aún siendo conocidas y frecuentadas las Azores, hasta 1435, los portugueses se abstuvieron de anunciar y registrar su descubrimiento. No estando comprendida la obligación de convertir a los naturales, en la concesión del reino de Fez, pero sí en la de Canarias, al año siguiente Eugenio IV, pretextando que los del sur de San Miguel de la Palma, no habían sido convertidos, partió la isla por el Cabo de Bojador, dando elel nombre de San Miguel al sur, creando molesto enclave portugués, en la "conquista" de Castilla, entre Tierra Alta o Gran Canaria y Palma. La perdida fue de consideración, pues en el territorio estaban las ricas minas del istmo y las mejores tierras, quedando a Portugal Guinea, Madeira, "Desierto", Porto Santo, Cabo Verde, las Flores y el apéndice de las Azores. Comprendido el imperio mejicano en la conquista de Castilla, la materialización del regalo, hubo de aguardar a que la hiciesen posible las armas alemanas, aportadas por Carlos V.

|

1492 Julio 13 Palma, en poder de infieles. Quinto de Tenerife y Berbería |

Anexionado Portugal por Felipe II en 1580, el Prior de Ocrato, proclamado rey por las Cortes de Almerín, continuó la guerra en "la conquista" portuguesa, con ayuda de Francia, Holanda e Inglaterra. Limitada la contienda oficialmente a las Azores, Álvaro de Bazán regresó con carga inexplicada de salitre. Vendida de contrabando en Barcelona, al ser descubierto y procesado, se hubo de confesar que anduvo por Guinea, pues el salitre se producía en las salinas de Safi, no habiendo más sal alternativa, que la de Araya. En 1581 Felipe II se felicitó, por haber dado obediencias la Isla de San Miguel, “que es muy grande”. De no haberse arrepentido, habremos de admitir que el Monarca no se refería a la San Miguel, conquistada por el marqués de Santa Cruz, en 1582. A 8 días de la Gomera, es probablemente que San Miguel se llamase Madeira, en 1609, pues de ésta procede aviso de la presencia de 9 barcos de Holanda, en aguas de Palma. Considerando prudente que no los encontrase la flota de Nueva España, en lugar de entrar en el Caribe por la ruta habitual, lo haría por "entre" Lanzarote y una Berbería o tierra de moros, situada al norte del Caribe. El topónimo San Miguel no aparece en las Canarias actuales, pero en el siglo XVII, el Golfo de Panamá aún se llamaba de San Miguel, contando con una San Miguel ribereña.

Juan Rejón, capitán de la expedición de 1478, no conquistó Gran Canaria, pero fundó Villa Real de las Palmas, población que contaba, mediado el siglo XVI, con 400 vecinos. Apartado el caserío del puerto de Isletas, los protegía torre con cuatro piezas de artillería, contando la isla con el puerto secundario, en San Telmo. Exportaba halcones, vino de malvasía, maderas y sobre todo azúcar, cuyo comercio controlaban genoveses. En 1490 Pedro de Vera, conquistador y gobernador de Gran Canaria, documentó la ciudad de Tedle y la villa de Galdar, en nombramiento de escribano. Telder aparece en la historia de Marruecos, como provincia. Se menciona en el siglo XI, porque el rey de Fez, Beni Ifrani, hubo de cruzar Tedle para entrar en Sus Aska, donde se había alzado su hijo. En la saga de Erik el Rojo, fundador de Vinlandia, se dice que su hija, casada con Thovar, residió en Galdar, sede de los 17 obispos de Vinlandia, el último nombrado en 1343, al decir de los hermanos Zeno, huéspedes del convento dominico enmarcado en paisaje tropical, que conservaba la biblioteca de los prelados.

|

1490 Nombramiento de escribano para Tedler, Galdar y Villa Real en Gran Canaria |

Conquistada Gran Canaria en 1480, Pedro de Vera continuó conquistando Tenerife y Palma. Libre en su tiempo la trata, pero suspendida en el periodo colombino, Carlos V quiso restablecerla. Para justificarla, ordenó hacer encuesta entre los vecinos de una Gran Canaria, alejada del escenario del conflicto, pues recordaron, unánimes, como periodo de esplendor, el de las guerras de Vera en "Berbería", por los muchos esclavos que envió al mercado. "Pacificadas" y "sojuzgadas" las islas en 1488, Alonso de Lugo reanudó la conquista en 1492, por real orden, a cargo y cuenta del botín, que pudiese rapiñar en Palma, Tenerife y Bebería, mencionadas como unidad geográfica. Gobernador de ambas islas con carácter hereditario, Alonso de Lugo fijó su residencia en San Cristóbal, capital de Tenerife. Al no haber San Cristóbal en la Tenerife actual, se dice que fue rebautizada con el nombre Laguna, en memoria de un lago, desaparecido sin dejar huella. En Venezuela hay una San Cristóbal. Y al sur del Maracaibo una Lagunilla, dotada de lago particular, que en el XVII se llamó Laguna.

En manos de "infieles" amplias zonas de Tenerife, en 1495 Alonso de Lugo y Mateo Viña, yendo en busca de negros, entraron de noche en rada de la isla. El puerto oficial era el de Santa Cruz, probablemente “de la Mar Pequeña” , que parece ubicada en la Maracaibo actual. En 1496 Inés de Peraza, señora de Lanzarote, quiso hacer torre en San Bartolomé, "puerto de la Mar Pequeña", que bien pudo estar en la isla de este nombre. Enterada la Reina Católica, temiendo la competencia que pudiera hacer a los rescates de sus Canarias, ordenó al gobernador en Gran Canaria levantar fortaleza en la comarca, que arruinase el comercio de la Peraza. Eligió la rada de Santa Cruz. Dotada de barra, pero no de río, próxima a San Cristóbal, en 1519, "creadas" las Canarias africanas, como provincia castellana, Carlos V separó la alcaidía de la Torre del gobierno de Gran Canaria, para darla al Lugo, gobernador de Tenerife, por residir en lugar próximo.

En mapas del siglo XVI, aparece una Gomera en el alto Amazonas. En las crónicas se cuenta que en el siglo XIII, asesinado Abejacob, rey de Marruecos, en la Villa Nueva de Fez, cortesano sospechoso de haber urdido el crimen se refugió en Gomera, por ser originario del lugar, supuesto que indica la posibilidad de transitar sin dificultad, de la Villa Nueva de Fez a Gomera, a más de presencia de población musulmana en la "isla". Sabemos que sus fronteras interiores tocaban Gran Canaria, porque Fernán de Peraza, señor de la Gomera, murió en emboscada tendida en "Mercadis", cerca de Gran Canaria. Escala habitual La Gomera, en la ruta de Guinea y las Indias, el puerto portugués inmediato era conocido por Madeira. Los castellanos llamaba Hierro a la costa. Colón en su primer viaje y Pedro Alonso Niño, yendo a "descubrir" Las Perlas, tocaron en Gomera y Hierro. Al estar ambas a “barlovento” de Paria, el Tratado de Cintra, firmado en 1509, las adjudicó a Portugal.

1480 Çidi Araya. Travesía a Allende ida y vuelta: 4 meses |

|

|

La gobernación de Lanzarote parece haber comprendido las Antillas mayores. En su término se encontraba San Bartolomé, “puerto de la Mar Pequeña” , residencia del factor de Inés de Pereza. Tanto Carlos V como Felipe II, en tiempo de prohibición, autorizaron la cacería de "moros" de San Bartolomé abajo, porque los nativos no dieron vasallaje a rey cristiano, pero tampoco al Xarife. A principio del siglo XVII, la primera islas de Fuerteventura era Matalino, separada por la canal de una Berbería, que se iniciaba en Santa Lucía. Siendo Portugal independiente, las Canarias terminaban en una Graciosa, que se identifica con Marigalante. La sitúa Fernández de Oviedo, indicando el camino: subiendo de la Margarita, los Testigos a sotavento, se llegaba a la Graciosa. Mencionada en el tratado de Alcaçobas como isla de Canarias, es probable que en 1488, el topónimo abarcase mayor extensión, pues Juan II de Portugal quiso hacer fortaleza en la Graciosa, junto al río sobre Arcilla, “más arriba de Larache". Renunció con los materiales a pie de obra, al amenazar el Xarife con ruptura de tregua.

Martinino o Martinica debió ser la Fogo de Cabo Verde, islas de Barlovento, pertenecientes a Portugal. La capital, San Felipe, está documentada en 1500. Centro algodonero, las pacas de algodón. Reemplazaban a la moneda. Incorporada a Castilla con la corona de Portugal, fue agregada a Fuerteventura, siendo probable que el volcán de Montaña Pelada, en erupción constante, esté relacionado con la desaparición de la ciudad. Gamboa de Sarmiento, que reconoció las "islas" de Cabo Verde en 1580, hace referencia a Fogo, pero no a población. Es probable que el Carro de los Dioses de Hannón, así llamado por despedir fuego, como la Infierno de los castellanos que estuvieron en Canarias en 1393, fuese bautizada en atención a "cavidad" por la que "salía fuego".

|

10.9.1607 Is. Flores |

En 1456, partiendo de un Cabo Blanco indeterminado, Cadamosto arribó a isla, a la que puso por nombre Boavista, impresionado por lagunas de "blanquísima sal". A la segunda isla la llamó Santiago. Trepando a una “eminencia” avistó otras nueve “islas” o tierras, de las que tomó posesión para el rey de Portugal, llamando al conjunto "Islas de Cabo Verde". Otros afirman que Cabo Verde lo descubrió Antonio de Noli, yendo a Guinea al servicio de Enrique el Navegante. Separada la nueva provincia de los primeros promontorios de Guinea, por brazo de agua salada, los naturales tendían más al color "loro" que al negro, por ser el sol menos “ardiente”. Pacíficos y ricos, permitieron a Noli levantar casa fuerte en Porto Santo o Cabo Verde. En 1476, en el marco de la Guerra de Guinea, armada de Castilla, al mando de Charles de Valera, saqueó la isla, continuando al Cabo de Leona, en la costa de “África”, aduana del Rey de Portugal, que Gamboa de Sarmiento sitúo a los 8º, subiendo del Magallanes. No es fácil ubicar topónimos perdidos o mudados, pero si disponemos de datos y los cruzamos, tendremos grandes probabilidades de situarlos, cuando menos aproximadamente. Las lagunas de sal que contempló Cadamosto, permanecen en las salinas naturales de Araya. Característica del lugar, el topónimo Boavista no tardó en perderse, reemplazado por el de Isla de la Sal. Apellidada de Cabo Verde, se llamó también Puerto de la Sal y Mayo, quedando en Araya, topónimo que recuerda a Çidi Mahomat Araya Aben Cerraje. Habiendo ofrecido sus servicios a Fernando el Católico, en 1480 pidió licencia para ir a las "partes de allende", donde estaba su casa, en busca de seis criados, llevando mercancías que vendidas en destino, amortizaban el viaje. Le permitió el rey navegar por sus mares, por espacio de cuatro meses, a partir de la fecha de expedición del documento, tiempo sobrado para hacer el viaje de ida y vuelta.

Cuenta la leyenda que habiendo llegado al Cabo de Naam, donde empezaban las "marcas" de Guinea, los portugueses se abstuvieron de rebasarlos, por temor a convertirse en negros. Pero si cotejamos las fechas, la abstención parece debida al temor de conducir al oro, a una competencia que olvidó las rutas. Conseguida exclusiva sobre el comercio de Guinea, tras el reparto papal de 1430, pero sobre todo el de San Miguel o Río de Oro, en virtud a la modificación de 1436, Gómez Pireis los rebasó el mismo año. En Río de Oro cargó 79 piezas de negro. Pasando por Punta de Salinas acopióa sal, para conservar las pieles de lobos marinos, que fue a cazar en la pesquería de Porto de Galé o Punta de la Galera, topónimo actual, al nordeste de Trinidad.

En el Tratado de Alcaçobas, las islas de Las Flores, están "cabe" o junto a las de Cabo Verde, llamadas sucesivamente de Antonio y Bravas. Su capital Santiago, sede del Obispo, fundada en 1470, se conoció por Brava, Rivera Grande, Santiago de la Rivera y Jaime. El mulato Juan de Varela, tratante de esclavos, capitán de Alcázares por el rey de Portugal, residente en la “isla” de Santiago, prueba que no era isla, al viajar a caballo y a pie enjuto, hasta su capitanía. La entrada natural del valle de Alcázares, rico en oro, esmeraldas y serpientes cascabel, estaba en el “pueblo” donde se “hacía” la sal o Punta de las Salinas. El mismo Valera en 1500, regresando de vender negros en Puerto de Santa María, erró el camino, dando en Cabo Verde. Hubo de navegar 100 leguas en dirección poniente, para alcanzar Santiago.

Para Juan Castellanos, las salinas de Araya eran las de Tepé. Territorio de los "seguidores de Mahoma", adscrito a la conquista de Portugal, los españoles se acercaban armados. Con la sal, cosechada en abril, se cogía el pescado, atrapado en las lagunas. Salado "naturalmente", los naturales lo limpiaban, terminando de secarlo al sol. Se vendían en el interior o a los holandeses, que acudían en busca de la sal, con destino a industria floreciente de quesos, pescado seco, cecinas y cueros, materias primas que se procuraban en Indias. Mientras las salinas estuvieron bajo control del Xarife, y la conquista sometida a un Portugal independiente, acudían a título de mercaderes, como franceses e ingleses. Pero al caer la "conquista" portuguesa en poder de Felipe II, la prohibición que vedaba las Indias de Castilla a los extranjeros, se extendió a las de Portugal. Imposible obtener concesiones, al no poder renunciar a materias primas, origen de su riqueza, se convirtieron en corsarios. Intentó el Austria ahuyentarlos, sin conseguirlo. Y quiso Felipe III cegar los tomaderos, mandando ingenieros a las salinas de Araya. Por fortuna fracasaron.

Según Bernáldez, en Cabo Verde las matas de algodón adquirían proporciones de arbusto, prosperando la manegueta picante o pimienta de Indias y los papagayos, producto típicamente americano con mercado en Andalucía a principios del XV, como artículo de lujo apreciado. En 1580 Gamboa de Sarmiento, sabiend o a Felipe II a punto de hacerse con la corona de Portugal, aprovechó escala en Santiago, para informarse de los pormenores de las islas. La capital tenía fuerte, iglesia y 450 casas, destacando la del obispo. A la otra parte de la isla había aldea, llamada Praia, en la playa de Santa María. Desaparecida San Felipe de Fogo, en las 60 leguas cuadradas, que ocupaba el archipiélago, no había poblaciones pero sí haciendas. Ricas en pastos, criaban ganado mayor. Silenciando el cultivo del algodón, quizá por haber sido abandonado, destacó plantaciones de maíz y caña dulce, la abundancia de negros, concentrado en el depósito de esclavos y los 100.000 ducados anuales, que la aduana procuraba al rey de Portugal, a título de derechos, por la exportación de azúcar, cueros, oro y esclavos.

A la entrada del puerto de Santiago, Sarmiento capturó barco bucanero francés. Interrogado el maestre, declaró que llevaba carga de cueros y azúcar, dirigiéndose vía la Margarita a Yaguana, puerto de destino en la costa norte de La Española, periplo imposible de estar aquel Santiago en las islas de Cabo Verde, actualmente frente al Senegal. Sarmiento abandonó Santiago mediado junio. Subió la canal hasta a "pocas velas", despachando en la mar patache a Nombre de Dios, portador de informe para el Virrey del Perú, contando el paso del Estrecho de Magallanes. El Fogo soltó trapo, poniendo proa al noro este, "porque así se corre la isla de San Antón". El 18 de julio mojó en Angla, puerto de la Tercera. Intentaba convencer a las autoridades portuguesas, de la conveniencia de dar obediencia a Felipe II, cuando apareció barco de avisos de Portugal, con cartas de D. Antonio. Enterado de que la isla se pronunciaba por el Prior de Ocrato, la abandonó de noche, a “remos callados”, encontrando a la flota en la mar, advirtió que no debía hacer escala en las Azores.

Llegado Sarmiento a España, Felipe II le encargó la fundación de dos poblaciones australes, en el Estrecho. Zarpando de Cádiz a 9 de diciembre de 1581, entró en Santiago de Cabo Verde a 9 de enero de 1582. En la isla coincidió con el ingeniero Antonelli, al frente de expedición, formada para estudiar la posibilidad de reunir la descarga de las flotas en el Puerto de la Sal, transportando la carga de Tierra Firme y Nueva España en bergantines y navíos menores. Suponía el rey que instalando en las salinas el único puerto de Indias, conectado con la Península, se establecería población, que cerrase la sal a intrusos. Irrealizable la real idea, por complicada y falta de medios, el ingeniero mataba el tiempo, “descubriendo” los “secretos” de las islas, Tierra Firme y Minas.

Fray Bartolmé de las Casas, a cuyo cargo estuvo la redacción del diario de Colón, perteneció a familia con raíces en Indias. Molesto probablemente por el "descubrimiento", pese a sus pinitos como poblador, llevó al Colón del tercer viaje, a unas islas de Cabo Verde, reflejo de las actuales, sin relación con el emporio rico en caña, algodón y papagayos, de Cadamosto y Sarmiento. Al superar en número las que forman el archipiélago, a las "islas" del Cabo Verde americano, repartió topónimos superpuestos. En Isla de la Sal, el genovés encontró huellas de salitre en los acantilados, pero no salinas; siguió a Mayo, tan seca como la anterior, declarando Boavista “esterilíisima”, pues ni aguaje pudo hacer, por ser salobre el agua de sus pozos. Triplicada la Isla de la Sal, la capital fue duplicada, pues tras tocar en Brava, Colón siguió a Santiago. Co seis o siete casas de portugueses, no pudo comprar una vaca para la despensa, por no haberla. Guía turística de mediados del XX, ratifica la descripción. Temporada de lluvias torrenciales, cubre las rocas de las Islas de Cabo Verde de un musgo color jade, que no tarda en amarillear, quemado por el sol y los vientos del Sahara. Sin más tierra cultivable que la acumulada en los valles, por la erosión de las laderas, los naturales criaban algún ganado, consiguiendo parcas cosechas de maíz y caña dulce.